Teresi: ”Abbiamo le prove che Graviano non sapesse di essere intercettato”

Alla presentazione del libro di Pettinari “Quel terribile ‘92” parla il pm del processo sulla trattativa

di Lorenzo Baldo

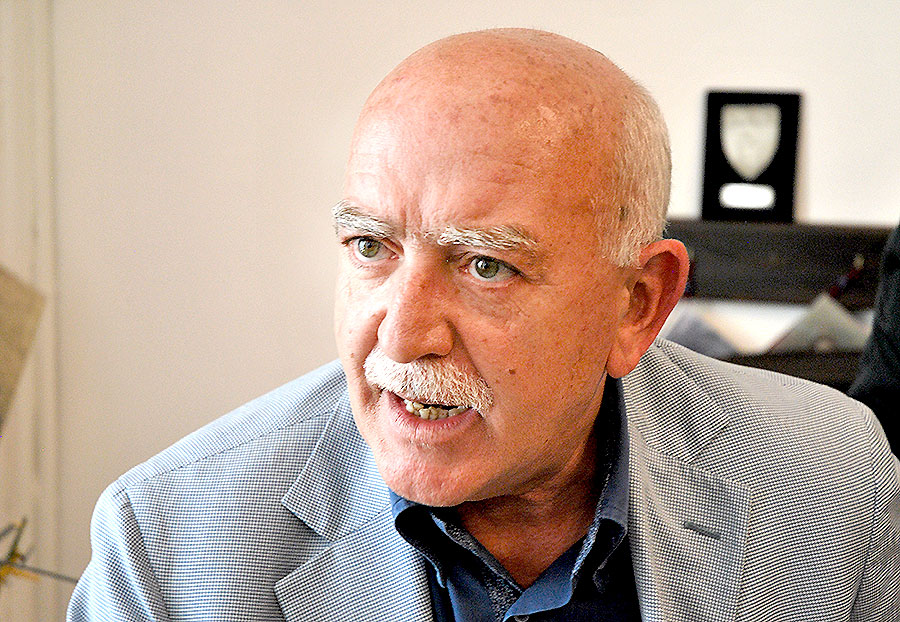

“In questi giorni noto delle certezze assiomatiche che mi fanno paura. Mi riferisco a quelle del presidente del Senato Piero Grasso, o di giornalisti importanti. Tutti hanno la certezza assoluta che Giuseppe Graviano sapesse di essere intercettato. Da una saletta dove fanno i colloqui i due vedono una telecamera e quindi è logico che abbiano il sospetto, ma nel cortile del passeggio esterno no! Non posso scendere nei dettagli, ne parleremo al processo: noi abbiamo prove assolutamente inconfutabili, che porteremo ai giudici, del fatto che Graviano non sapesse di essere intercettato”. Bastano poche parole del pm Vittorio Teresi, intervenuto ieri pomeriggio alla libreria Feltrinelli di Palermo alla presentazione del libro del caporedattore di Antimafia Duemila, Aaron Pettinari, “Quel terribile ‘92”, per spazzare via le polemiche degli ultimi giorni. Tra coloro che avevano manifestato quelle “certezze assiomatiche” c’era stato appunto Piero Grasso che, proprio in merito alle intercettazioni di Graviano, aveva dichiarato: “Sapeva benissimo di essere ascoltato. E’ un modo per far arrivare all’esterno dei messaggi. Anche lui, in nome del figlio nato mentre era in carcere, potrebbe darci quelle tessere mancanti che servono per completare il mosaico della verità”. Nulla da eccepire sull’importanza fondamentale per boss mafiosi di quello spessore di far uscire determinati messaggi. Ma la questione deve essere affrontata con pragmatismo, calcolando ogni circostanza legata alle dichiarazioni di un mafioso come Graviano. Che a un certo punto si sarebbe accorto di essere intercettato e avrebbe quindi realizzato un’operazione di “inquinamento” per screditare quanto di vero aveva detto? Che si dimostri: ma senza strumentalizzazioni figlie di quelle “certezze assiomatiche”. Certo è che non si può ignorare la particolare attenzione nei confronti di Graviano da parte di quegli apparati istituzionali “ibridi” che non possono tollerare un eventuale “dialogo” con i magistrati di certi boss (vedi protocollo Farfalla). In questo caso determinate affermazioni dell’ex capomandamento di Brancaccio assumono una rilevanza fondamentale per arrivare ad una verità che – da più parti – non si vuole raggiungere. Basta riprendere la polemica scaturita dalle parole intercettate al boss sull’ex premier Silvio Berlusconi. “Berlusca mi ha chiesto questa cortesia… per questo è stata l’urgenza…”. Il dialogo tra Graviano e il camorrista Umberto Adinolfi ha riacceso i riflettori su una inquietante vicenda narrata da un importante collaboratore di giustizia come Gaspare Spatuzza. Questa volta però a parlare è stato uno stragista che così facendo ha chiamato in causa l’ex presidente del Consiglio. “Nel ’92 già voleva scendere… voleva tutto, ed era disturbato, perché era… acchianavu (sono salito, ndr)… nei… con quello…”. “Lui voleva scendere, però in quel periodo c’erano i vecchi, lui mi ha detto: ci vorrebbe una bella cosa”. Per gli inquirenti è evidente il riferimento alle stragi del ’92 e del ’93. In un altro Paese i grandi media avrebbero immediatamente riaperto e approfondito il caso. Che sarebbe stato materia di dibattito tra intellettuali, politici, storici, ricercatori, giornalisti ed esponenti dell’antimafia. Sotto la lente di ingrandimento sarebbero passate nuovamente le due archiviazioni nei confronti di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri: quella di Firenze e successivamente quella di Caltanissetta. Vent’anni fa la Procura di Firenze aveva indagato Berlusconi e Dell’Utri, sotto le sigle “Autore 1” e “Autore 2”, per le stragi del ‘93 commesse a Roma, Firenze e Milano fino ad arrivare alla mancata strage dello Stadio Olimpico di Roma del ‘94. Per gli inquirenti quei fatti di sangue rientravano “in un unico disegno che avrebbe previsto una campagna stragista continentale avente come obiettivo strategico (anche) quello di ottenere una revisione normativa che invertisse la tendenza delle scelte dello Stato in tema di contrasto della criminalità mafiosa”. “Nel corso di quelle indagini – si leggeva ancora nel decreto di archiviazione del ‘98 – erano stati acquisiti diversi elementi che avvaloravano l’ipotesi di un’unitaria strategia dell’organizzazione mafiosa finalizzata a condizionare le scelte di politica criminale dello Stato e a ricercare nuovi interlocutori da appoggiare nelle competizioni elettorali”. Dal canto suo il Gip aveva evidenziato che le indagini svolte avevano “consentito l’acquisizione di risultati significativi solo in ordine all’avere Cosa nostra agito a seguito di inputs esterni, a conferma di quanto già valutato sul piano strettamente logico; all’avere i soggetti (cioé gli indagati Dell’Utri e Berlusconi, ndr) di cui si tratta intrattenuto rapporti non meramente episodici con i soggetti criminali cui è riferibile il programma stragista realizzato, all’essere tali rapporti compatibili con il fine perseguito dal progetto”. Il giudice concludeva affermando che, sebbene “l’ipotesi iniziale abbia mantenuto e semmai incrementato la sua plausibilità”, gli inquirenti non avevano “potuto trovare – nel termine massimo di durata delle indagini preliminari – la conferma delle chiamate de relato e delle intuizioni logiche basate sulle suddette omogeneità”. Quattro anni dopo, su quegli stessi personaggi si archiviava nuovamente. “Il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta – si leggeva nel decreto di archiviazione del 2002 – disponeva con articolato provvedimento l’iscrizione nel registro degli indagati di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri (con i nominativi di “Alfa” e “Beta”, ndr) in base ad una serie di risultanze che delineavano una notizia di reato a loro carico, quali mandanti delle stragi di Capaci e di via D’Amelio”. Per gli inquirenti i dati che avevano “legittimato tale decisione” si ricavavano dai verbali di interrogatorio del collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi inerenti a quelle “persone importanti” che “avrebbero concorso a decidere l’eliminazione fisica di Falcone e Borsellino in maniera eclatante nell’ambito di una più articolata ‘strategia terroristica’ di ‘Cosa nostra’, nonché nei verbali relativi ai rapporti gestiti da Vittorio Mangano, prima, e da Salvatore Riina, poi, con i vertici del circuito societario Fininvest”. I magistrati citavano quindi le dichiarazioni dei pentiti Tullio Cannella e Gioacchino La Barbera in merito ai contatti di Cosa nostra “con imprenditori del nord e ad un interessamento della stessa organizzazione per l’installazione di un ripetitore per l’emittente Canale 5”; così come le dichiarazioni dei collaboratori Gioacchino Pennino ed Angelo Siino “sui personaggi che avevano avuto interesse ad eliminare i due magistrati, oramai assai attenti a delineare i rapporti tra mafia ed imprenditoria”; ed infine “gli esiti delle investigazioni svolte dalla Dia e dal Gruppo ‘Falcone e Borsellino'” che “avevano aperto prospettive di approfondimento in ordine ai rapporti di Berlusconi e Dell’Utri con l’organizzazione ‘Cosa nostra’”. Rapporti che erano stati scandagliati ugualmente nell’inchiesta “Sistemi criminali”, successivamente archiviata nel 2001.

A tutt’oggi, del famigerato do ut des tra Berlusconi e Cosa nostra c’è una sentenza di Cassazione che ne parla. Quella stessa sentenza che ha confermato la condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa per Marcello Dell’Utri.

A questo punto si tratta “solo” di approfondire ulteriormente l’intera vicenda, ripartendo dalle dichiarazioni di Giuseppe Graviano e collegando i pezzi scomposti di questo mosaico: un’ovvietà per un Paese “civile”. Ma non per il nostro.

Foto © Emanuele Di Stefano

fonte: antimafiaduemila.com